«– A sua abordagem da violência tem sempre uma componente aterradora, mas também uma certa ironia...

– Há ironia porque eu continuo a mostrar quais são as consequências da violência, a complexidade dessas consequências e a sexualidade que está envolvida. E isso é algo que não faz parte de uma agenda política óbvia, pelo contrário, é algo que se tende a suprimir e a não falar.»

David Cronenberg, entrevistado por Jorge Leitão Ramos in Expresso-Actual, 18.3.2006

Aparentemente, tratar-se-ia de um reconhecimento e recuperação da ironia por Cronenberg, contra o que escrevi em cima. Mas, se lermos a coisa bem, creio que nada nos obriga a interpretar o processo criativo que Cronenberg descreve como irónico, pelo contrário, parece tratar-se de uma descrição assaz precisa de um procedimento ambíguo.

(por AD)

A questão da ironia: sou eu que a leio, e não a posso se calhar atribuir ao realizador. Coloquei-a para tentar explicar o que me fazia rir. As cenas são sérias e tolas ao mesmo tempo, e isso é irónico. Em “Scanners” é talvez, como dizes, um riso defensivo — do incómodo da “proximidade exigente” da cena — da violência extrema, mas um riso a que não é alheio o gozo (perverso? sádico? voyeurístico?, já que o Cronenberg mete o sexo ao barulho) em assistir. Isso já é ambíguo.

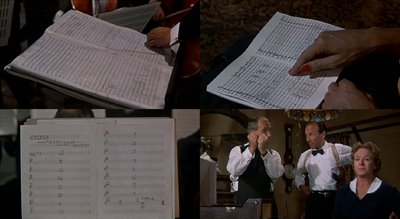

Por falar em assistir. A cena não é impossível de ser bem representada só por se prolongar: que expressão facial é que pode traduzir o ter o próprio corpo a desfazer-se, sangue, carne e osso a pingarem? (Pensei agora nas descrições dos sobreviventes da bomba atómica.) Mais do que a dor física, aquilo com que Cronenberg joga sempre é com a visão desse dilacerar do próprio corpo e dos seus limites (vi ontem um excerto da “Mosca” em que a “Brundlefly” derretia uma mão e depois um pé a um tipo: na cara dele, mais do que a dor ou o horror, o que fazia sentido era a perplexidade). O cinema pode dar a ver esse limite na carne, caracterização e efeitos especiais, mas talvez ele não seja representável pelos actores. A impassibilidade dos dois irmãos está certa, e não vem só da concentração do duelo telepático.

(por joana)

[gostava só de precisar que é claro que aquilo faz rir e, como diziam as Selecções do Readers Digest, rir é o melhor remédio. Estava só a interrogar as condições em que esse riso se dá, não me passa pela cabeça censurá-lo, embora por vezes me perturbe na sala.]

Quanto à ironia: dizes que «as cenas são sérias e tolas ao mesmo tempo, e isso é irónico», mas não posso concordar com a tua caracterização, pois a ironia coloca-se à partida de fora da conjugação, tomando neste caso quase exclusivamente partido pela “tolice”. desculpa insistir, mas quer-me parecer que ainda é a ambiguidade que melhor define essa imanência de elementos potencialmente contrários ou contraditórios, tal como o “sério” e do “tolo”, mesmo na cena que descrevias.

Quanto à transformação do riso em gozo, aí sim talvez já se exceda a ambiguidade, em prol de uma perversidade, que Deleuze definia maravilhosamente como «um desvio quanto aos fins».

É muito interessante o problema que colocas sobre os limites da representação pelos actores em cenas de decomposição física; no entanto, essa limitação não se devia estender a tudo o que não experienciaram realmente? Porque parar na fisicalidade humana? Seriam os “instintos” que os guiariam? não terão a “memória genética” de antepassados decepados, empalados, etc.?

Não creio que os limites da representação sejam definidos pela experiência, a não ser numa concepção da representação baseada na interiorização psicológica. Acredito bem mais numa espécie de aprendizagem por contemplação, que na verdade não tem porque ter os seus limites na estrita experiência da humanidadade.

Na cena do The fly de que falas, também reparei na estranha expressão do actor, e parece-me que era mesmo perplexidade que lá estava, tão adequada como a impassibilidade dos irmãos scanners que tão bem salientaste.

Que «descrições dos sobreviventes da bomba atómica»? Tens em mente alguns relatos concretos? Não os conheço. Queres seleccioná-los e fazer neste blogue uma entrada sobre o assunto? Seria importante. Obrigado pelas tuas contribuições.

(por AD)

Insistindo ainda no sério e no tolo. Tanto na ironia como na ambiguidade há coexistência de elementos contrários entre si. Mas a ambiguidade parece-me instalar uma dúvida ou indecisão: seria um "isto tanto pode ser visto como sendo sério ou como sendo tolo" que não me parece fazer muito sentido. Ambíguo sim é o "isto é repugnante, mas não consigo deixar de olhar" (com a passagem de que falas à perversidade). A ironia seria mais uma certeza, um "isto é claramente sério e tolo ao mesmo tempo, e de propósito" (uma espécie de fingimento por parte do realizador?).

Só uma rectificação: eu não disse que o problema de representação dos actores se devia a não terem vivido a experiência em questão. O que me pareceu de repente importante foi essa decomposição física ser uma violação da integridade do próprio corpo, tocando o maior limite de todos. Acrescenta-se o facto de a pessoa assistir conscientemente a isso e de a coisa se prolongar (lentidão, repetição). Lembra a matança da galinha; para além do corpo a correr, há a cabeça que talvez ainda o veja correr. Há uma experiência de distanciamento, de ver o próprio corpo como coisa estranha (que pode passar a ser um fora), mas que é acompanhada pela maior proximidade - a da intensidade da dor. E é como se um tal excesso só pudesse ser representado por uma proporcional contenção. Vendo bem, se calhar não há uma impossibilidade de representação, se calhar a representação "certa" é a tal representação pobre, "má", que se oporia à representação supostamente realista ou psicologizante (a "boa").

Vi ontem que tinha saído um livro de ensaios do Sebald, "História natural da destruição", em que havia um capítulo dedicado ao Jean Améry. A propósito de ele estar a operar nos limites do que a linguagem pode transmitir (na descrição da tortura a que foi sujeito — suspensão pelos pulsos até os braços serem deslocados para trás, por cima da cabeça), Sebald faz esta citação de Améry: "Alguém que queira comunicar a dor física será forçado a inflingi-la, tornando-se assim também torturador." E mais duas que me fizeram pensar nesta conversa: a dor como "a mais extrema intensificação do nosso ser físico" e a tortura como "transformação total da pessoa em carne".

(por joana)