Um cadáver não revela nada

Anju (Kyoko Kagawa) avança lentamente pelas águas onde se irá afogar, em Sanshô dayú/O intendente Sansho (1954) de Kenji Mizoguchi. «Um cadáver não revela nada», dizia Anju, no diálogo anterior, em que decidia pôr fim à vida. Acossada como estava, certamente queria ela dizer que um morto não pode denunciar, nem sequer involuntariamente. Queria a certeza de não falar que só a morte pode dar.

Esquecendo a matéria específica que lhe seria extraída, devemos talvez realçar que eram outros os tempos. Por que hoje os cadáveres falam, dizem coisas, fornecem informação. Muitas coisas lhes podem ser arrancadas, informações elas sim vivas.

Assim, que nos resta senão pôr desesperadamente o ênfase no “revelar”. E perguntar-nos se um cadáver “revela” alguma coisa? Ou “desvela” algo na sua exposição inanimada? Não existe “de viva voz”, pelo menos.

Todas as séries de televisão americanas actuais têm como subtexto o controlo. Naquelas que focam a investigação criminal envolvendo cadáveres, como CSI e afins, trata-se do controlo da produção de sentidos passíveis de serem extraídos da multiplicidade dos traços e vestígios que rodeiam um crime, em particular de matéria orgânica destituída de corpo vivo. O essencial parece ser, perante um cadáver, produzir sentidos estabilizados, também eles mortos, e que são, na verdade, meros contrapontos a vidas exangues, corpos vivos massacrados. Por interessantes que sejam estas aventuras da interpretação, creio que revelam uma obsessão assustadora e generalizada pelo detalhe, por aquilo que poderá ordenar toda a confusão em que o mundo se tornou, e também um medo enorme do incompleto, do impreciso, do vivo em suma. (Tal e qual como, por exemplo, um “documentário” sobre as “conspirações” do 11 de Setembro: uma soma de indícios generosamente transformados em sentidos adequados.) Tudo é suspeito neste mundo de reflexos, e só um trabalho também ele de suspeita obsessiva parece manter a ilusão de uma ordem de sentido, mesmo que contrária.

Ao escrever, vem-me à memória esta fotografia de um chinês decepado que fascinava Bataille. Porque fascina a violação do corpo? No cinema são também inúmeras as aparições da tortura, mesmo que nem sempre dominadas pelo fascínio, desde o brutal começo de Kiss me deadly (Aldrich) a Roma, città aperta (Rossellini) ou a S-21, la machine de mort Khmère rouge (Rithy Panh).

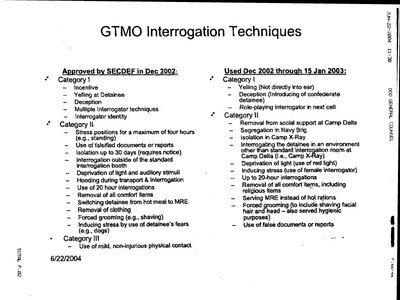

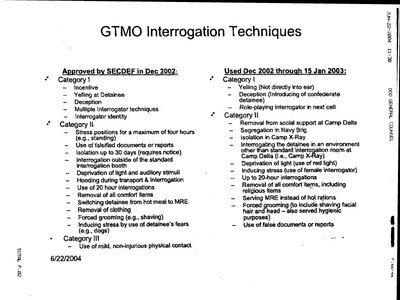

A tortura é uma violação particular, uma exposição da vulnerabilidade dos corpos que se dá em espectáculo, uma prova da irredutibilidade do sofrimento através da dor provocada. Por isso seria tanto mais importante perceber como é que se tornou um segredinho sujo das nossas democracias abertas, pouco explícitas com os meios que usam tendo em vista os seus supremos fins de preservação, e que nos dizem erradicada debaixo do eufemismo de “interrogatórios agressivos”. Nunca ninguém se pergunta como é extraída tão rapidamente a informação a indivíduos políticos não-cooperantes, ou seja, que não desejam falar.

O que está hoje em causa é precisamente esta imposição de fazer tudo falar. Aos humanos (como aos animais, vegetais e minerais), seja como mortos-vivos (denunciantes) ou simplesmente mortos (cadáveres). Não interessa nada o que “revela” um corpo meramente vivo.

Esquecendo a matéria específica que lhe seria extraída, devemos talvez realçar que eram outros os tempos. Por que hoje os cadáveres falam, dizem coisas, fornecem informação. Muitas coisas lhes podem ser arrancadas, informações elas sim vivas.

Assim, que nos resta senão pôr desesperadamente o ênfase no “revelar”. E perguntar-nos se um cadáver “revela” alguma coisa? Ou “desvela” algo na sua exposição inanimada? Não existe “de viva voz”, pelo menos.

Todas as séries de televisão americanas actuais têm como subtexto o controlo. Naquelas que focam a investigação criminal envolvendo cadáveres, como CSI e afins, trata-se do controlo da produção de sentidos passíveis de serem extraídos da multiplicidade dos traços e vestígios que rodeiam um crime, em particular de matéria orgânica destituída de corpo vivo. O essencial parece ser, perante um cadáver, produzir sentidos estabilizados, também eles mortos, e que são, na verdade, meros contrapontos a vidas exangues, corpos vivos massacrados. Por interessantes que sejam estas aventuras da interpretação, creio que revelam uma obsessão assustadora e generalizada pelo detalhe, por aquilo que poderá ordenar toda a confusão em que o mundo se tornou, e também um medo enorme do incompleto, do impreciso, do vivo em suma. (Tal e qual como, por exemplo, um “documentário” sobre as “conspirações” do 11 de Setembro: uma soma de indícios generosamente transformados em sentidos adequados.) Tudo é suspeito neste mundo de reflexos, e só um trabalho também ele de suspeita obsessiva parece manter a ilusão de uma ordem de sentido, mesmo que contrária.

Ao escrever, vem-me à memória esta fotografia de um chinês decepado que fascinava Bataille. Porque fascina a violação do corpo? No cinema são também inúmeras as aparições da tortura, mesmo que nem sempre dominadas pelo fascínio, desde o brutal começo de Kiss me deadly (Aldrich) a Roma, città aperta (Rossellini) ou a S-21, la machine de mort Khmère rouge (Rithy Panh).

A tortura é uma violação particular, uma exposição da vulnerabilidade dos corpos que se dá em espectáculo, uma prova da irredutibilidade do sofrimento através da dor provocada. Por isso seria tanto mais importante perceber como é que se tornou um segredinho sujo das nossas democracias abertas, pouco explícitas com os meios que usam tendo em vista os seus supremos fins de preservação, e que nos dizem erradicada debaixo do eufemismo de “interrogatórios agressivos”. Nunca ninguém se pergunta como é extraída tão rapidamente a informação a indivíduos políticos não-cooperantes, ou seja, que não desejam falar.

O que está hoje em causa é precisamente esta imposição de fazer tudo falar. Aos humanos (como aos animais, vegetais e minerais), seja como mortos-vivos (denunciantes) ou simplesmente mortos (cadáveres). Não interessa nada o que “revela” um corpo meramente vivo.

1 comentário:

Absolutamente arrebatador este Sansho Dayu

Enviar um comentário